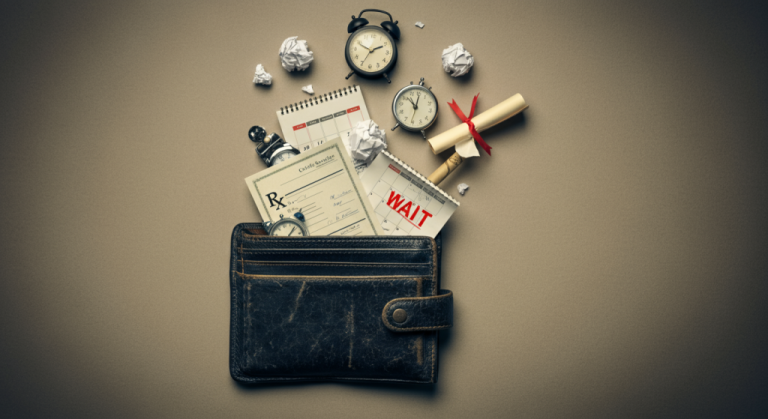

El costo oculto de los servicios «gratuitos».

Entra en una clínica pública de Lagos un lunes por la mañana y verás el verdadero precio de la atención médica «gratuita». A pesar de ser temprano, los bancos ya están llenos. Las madres sostienen a sus hijos enfermos, los ancianos se sientan en el suelo y todos esperan, a veces durante horas, solo para ser atendidos. Cuando una enfermera finalmente llama a alguien, a menudo hay una expectativa silenciosa de que se entregue un «símbolo», una palabra educada para referirse a un soborno, para que el proceso avance. ¿Y si logras llegar al médico? A menudo, los medicamentos están agotados. Te vas con una receta en la mano y otra factura que pagar en una farmacia privada.

Esto no es un fallo del sistema. Es el sistema. Para millones de personas en todo el mundo, los servicios estatales «gratuitos» tienen un recargo oculto que no aparece en el recibo. Los pobres acaban pagando no solo con dinero, sino con tiempo, dignidad y oportunidades perdidas.

Para las personas que viven en los márgenes, el tiempo es dinero en el sentido más literal. Una mujer que vende naranjas en la calle puede ganar 5 dólares en un buen día, pero si se pasa ese día esperando en un hospital público, no solo pierde sus ingresos, sino también a sus clientes. Una adolescente que hace cola durante horas en un grifo municipal averiado antes de ir al colegio sacrifica más que su mañana: pierde la oportunidad de estudiar, de aprender, de soñar más allá de esa línea. Se trata de costes invisibles, lo que los economistas denominan «costes de oportunidad», pero para los pobres son terriblemente reales.

También existe un impuesto de humillación. En muchas clínicas y escuelas públicas, a los pobres no se les trata como clientes, sino como molestias. Se regaña a los pacientes por «molestar» a las enfermeras. A los padres se les dice que no hay sitio para sus hijos a menos que den dinero a los funcionarios adecuados. Los ricos están aislados de esto. Pagan escuelas y clínicas privadas, evitando tanto las colas como las humillaciones.

Y aquí está la amarga ironía: el servicio «gratuito» a menudo apenas vale lo que cuesta. Las escuelas públicas de Bombay son famosas por la falta de profesores, los baños rotos y las aulas superpobladas, donde 70 niños comparten una sola pizarra. En muchas clínicas, el médico solo aparece unos días a la semana, si es que lo hace. La farmacia no está abastecida. Una educación «gratuita» no significa gran cosa si los niños salen sin saber leer. Una visita «gratuita» al hospital no tiene sentido si te vas sin medicamentos.

Por eso, en todo el mundo en desarrollo, los hogares más pobres están tomando lo que parece una decisión extraña: pagan por servicios privados que, técnicamente, podrían obtener de forma gratuita. En Kenia, las escuelas privadas de bajo costo cobran solo unos pocos dólares al mes, y los padres, muchos de los cuales viven por debajo del umbral de la pobreza, encuentran la manera de pagarlos. En Nigeria, las familias reúnen dinero para pequeñas clínicas privadas porque prefieren pagar una modesta tarifa y ser atendidos en una hora que pasar todo el día esperando a un médico del gobierno que tal vez nunca llegue.

No se trata de lujos, sino de actos de supervivencia. Cuando una madre gasta 5 dólares para que su hijo vaya a una escuela privada, no está rechazando una opción gratuita. Está rechazando los costes ocultos de esa opción gratuita: el tiempo perdido, la frustración interminable y un futuro sacrificado.

Los ricos no se enfrentan a estas disyuntivas porque pueden optar por no participar. Cuando las escuelas públicas fallan, contratan tutores. Cuando los hospitales públicos se desmoronan, acuden a los privados. Solo los pobres están atrapados en el monopolio de la prestación «gratuita». Y los monopolios, por naturaleza, generan complacencia. Cuando el Estado es el único proveedor, hay pocos incentivos para mejorar. ¿Qué opción tiene la gente? Puede quejarse, pero sigue teniendo que hacer cola.

Esa es la silenciosa injusticia de los servicios «gratuitos». Prometen equidad, pero ofrecen una trampa que atrapa a los más vulnerables en sistemas que nadie más toleraría. Si nos importa la equidad, la respuesta no es invertir más dinero en esos sistemas, sino ofrecer opciones reales a la gente. Eso podría significar vales que sigan a los estudiantes en lugar de a las escuelas. Podría significar subsidios que permitan a las familias elegir entre clínicas públicas y privadas. Podría significar apoyar a los emprendedores que dirigen escuelas y hospitales de bajo costo en barrios desfavorecidos.

Lo que no debería significar es obligar a la gente a soportar aulas vacías, colas interminables y una humillación silenciosa simplemente porque «es gratis».

La expresión «servicio público gratuito» es seductora. Sugiere generosidad, equidad y bienes compartidos. Pero para los pobres, «gratis» a menudo significa algo completamente diferente: horas perdidas, dignidad arrebatada y oportunidades cerradas. Pregunta a cualquier padre de un barrio marginal de Nairobi o de un barrio pobre de Lagos y te dirá que no quiere más cosas gratis. Quieren cosas que funcionen. Quieren libertad para elegir. Quieren la dignidad de ser tratados como clientes, no como una carga.

Hasta que no afrontemos esa incómoda verdad, los más pobres seguirán pagando el precio más alto por lo «gratis».