Los derechos naturales son a la vez mecanismos de resolución de problemas y principios morales

El argumento hobbesiano de que existe un conflicto de intereses casi biológico entre los seres humanos, que deben competir por necesidades escasas, es un escollo para quienes defienden los derechos naturales. Ciertamente, es una vía común de ataque utilizada por los críticos del derecho natural. Exigen saber cómo, en un estado de naturaleza hobbesiano, en el que la vida de un hombre exige la muerte de otro, puede tener sentido hablar de un derecho natural a la vida, a la libertad o a cualquier otra cosa. La propia naturaleza parece oponerse a esa posibilidad.

El objetivo de tal ataque es reducir los derechos naturales a un código de moralidad divorciado de la naturaleza del hombre y de la realidad. Sin embargo, estos son precisamente los dos fundamentos sobre los que debe descansar cualquier principio útil que aborde la acción humana.

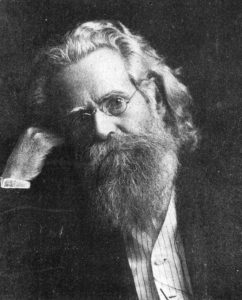

Pocos pensadores contemporáneos dedicaron más energía al estudio de la acción humana y sus principios subyacentes que Ludwig von Mises. Él llamó a ese estudio praxeología. En su obra de referencia, La acción humana: A Treatise on Economics , Mises, a pesar de no creer en los derechos naturales, sugiere un ingenioso enfoque mediante el cual su teoría se ve reforzada por una visión hobbesiana del mundo, en lugar de ser destruida por ella.

La inversión del argumento hobbesiano por parte de Mises

En la cuarta parte de Acción Humana, «Catallactics or Economics of the Market Society», Mises habla de cómo la cooperación económica dentro de la sociedad surge directamente de un estado de naturaleza hobbesiano. De hecho, presenta «una guerra de todos contra todos» casi como si fuera un requisito previo para la evolución de una sociedad de mercado. En la sección titulada «La armonía de los intereses “correctamente entendidos”», Mises argumenta que como mucha o toda la gente quiere zapatos, estos artículos se convierten en el centro de la producción a gran escala, lo que hace que los zapatos estén más ampliamente disponibles a un coste menor del que podría conseguir la producción a pequeña escala. Y concluye: «El hecho de que mi prójimo desee adquirir zapatos como yo, no hace que me resulte más difícil conseguir zapatos, sino más fácil. . . . La competencia cataláctica de quienes, como yo, están deseosos de tener zapatos hace que éstos sean más baratos, no más caros» (Yale University Press, 1949, p. 670).

Resumiendo las implicaciones generales de esta idea, Mises concluye: «Lo que hace posibles las relaciones amistosas entre los seres humanos es la mayor productividad de la división del trabajo. Elimina el conflicto natural de intereses. Porque donde hay división del trabajo, ya no se plantea la cuestión de la distribución de una oferta no susceptible de ampliación.» La intensificación de la cooperación social «se convierte en primordial y borra todas las colisiones esenciales. La competencia cataláctica [o económica] sustituye a la competencia biológica» (p. 669).

Para los versados en economía austriaca, el pasaje anterior puede parecer una afirmación casi trillada de la influencia benéfica de la división del trabajo sobre la disponibilidad de bienes baratos. Pero Mises extrae un mensaje más profundo de la dinámica social. «La condición misma de la que surgen los conflictos irreconciliables de la competencia biológica -es decir, el hecho de que todas las personas en general persiguen las mismas cosas- se transforma en un factor que favorece la armonía de intereses. . . . Este es el significado del teorema de la armonía de los intereses correctamente entendidos de todos los miembros de la sociedad de mercado» (pp. 669-70). Los «conflictos irreconciliables de la competencia biológica» quizás creen incluso la armonía de intereses entre los seres humanos.

Aunque el mecanismo del libre mercado parezca reconciliar lo que Mises denominó un conflicto «irreconciliable», lo cierto es que el conflicto persiste. Los hombres seguirán deseando los mismos bienes escasos. Lo que el libre mercado resuelve son los problemas que podrían acompañar a ese deseo compartido. En lugar de traducirse en expresiones de conflicto, el deseo compartido se convierte en la fuerza motriz de las expresiones de cooperación.

Mediante esta ingeniosa lógica, Mises invierte la conclusión habitual de los críticos del liberalismo. Precisamente porque el hombre vive en un mundo hobbesiano surge de forma natural la sociedad de mercado. En lugar de matarse unos a otros para asegurarse los medios de supervivencia, los seres humanos cooperan de forma natural por puro egoísmo sin otra razón que el hecho de que una sociedad de mercado ofrece un acceso a bienes baratos que de otro modo sería inimaginable. Como arreglo mucho más pacífico, la sociedad de mercado también proporciona la estabilidad necesaria para que la gente haga planes a largo plazo, como los que implica formar una familia.

En esencia, Mises utiliza la división del trabajo como principio de resolución. El problema es la guerra de la humanidad de todos contra todos, que, aseguran muchos filósofos, condena a nuestra especie a vivir en una violencia constante. Pero mediante la división del trabajo, este conflicto hobbesiano de intereses puede resolverse, y naturalmente se resuelve. La resolución mediante la cooperación reduce al mínimo la probabilidad de un conflicto biológico real entre los seres humanos. Mises revela que la cooperación social es un medio mucho más eficaz para lograr el interés propio que el conflicto social.

Benjamin Tucker sobre la propiedad

El individualista del siglo XIX Benjamin R. Tucker hizo una importante contribución a estas cuestiones. Tucker planteó por primera vez la cuestión al considerar la naturaleza de la propiedad, en concreto, la propiedad intelectual. En un lado de lo que se convirtió en un acalorado debate, los defensores de los derechos de autor y las patentes argumentaban que la propiedad intelectual era una riqueza cuya propiedad se había adquirido mediante el descubrimiento o el trabajo. Lysander Spooner, por ejemplo, definió la propiedad como «la riqueza que se posee, que tiene un propietario; a diferencia de la riqueza que no tiene propietario, sino que yace expuesta, sin poseer, y lista para ser convertida en propiedad por cualquiera que decida hacerla suya» (Law of Intellectual Property, p. 15; énfasis en el original).

Pero varios aspectos de la propiedad intelectual molestaban a Tucker. Por ejemplo, ¿cómo se podía reclamar la propiedad de una cosa intangible o transferir esa propiedad? Tales consideraciones le llevaron a abordar la pregunta «¿qué es la propiedad?» en términos más filosóficos.

Tucker creía que las ideas surgían en el hombre y persistían en la sociedad sólo porque respondían a una necesidad o a una pregunta. Como ilustración de esta teoría, consideremos un universo paralelo al nuestro pero que se rige por reglas metafísicas diferentes. Los habitantes de ese universo alternativo satisfacen sus necesidades simplemente deseando bienes u otras formas de satisfacción. La comida aparece por arte de magia en sus manos, la ropa cubre milagrosamente sus miembros y una cama surge bajo sus cuerpos cansados. En una sociedad así, es improbable que evolucionara el concepto de dinero, simplemente porque ese concepto peculiarmente humano surgió como medio para resolver los problemas de transferir y almacenar riqueza, problemas que existen en nuestro universo pero no en el paralelo.

Tucker utilizó el mismo enfoque de resolución de problemas para analizar el concepto de propiedad. Se preguntó: ¿qué hay en la naturaleza de nuestro universo y en la naturaleza del hombre que da lugar al concepto de propiedad en primer lugar?

Tucker llegó a la conclusión de que la propiedad surgió como medio de resolver los conflictos causados por la escasez. En nuestro universo, casi todos los bienes son escasos, lo que conduce a una inevitable competencia entre los seres humanos por su uso: un estado de naturaleza hobbesiano, si se quiere. Como la misma silla no puede ser utilizada de la misma manera al mismo tiempo por dos individuos, es necesario determinar quién debe utilizarla. El concepto de propiedad resuelve ese problema social. El propietario de la silla debe determinar su uso. «Si fuera posible», escribió Tucker, “y si siempre hubiera sido posible, que un número ilimitado de individuos utilizaran de forma ilimitada y en un número ilimitado de lugares la misma cosa concreta al mismo tiempo, nunca habría existido la institución de la propiedad” (Liberty VIII [1891], p. 3).

Aquí también se ha invertido el argumento del estado de la naturaleza. La visión hobbesiana del mundo, en lugar de destruir la posibilidad de la propiedad, es precisamente lo que da origen al concepto.

La combinación de Mises y Tucker

¿Cómo se aplican las ideas de Ludwig von Mises y Benjamin Tucker a los derechos naturales? En Human Action, Mises sostiene que los conflictos biológicos irreconciliables entre los seres humanos pueden conducir -y pueden conducir naturalmente- a un estado de cooperación. Pero, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual el conflicto humano se resuelve en cooperación humana? En las páginas de su publicación periódica del siglo XIX, Liberty, Tucker sostenía que los principios, las ideas en sí, son dispositivos de resolución de problemas que surgen para hacer frente a las necesidades del hombre, incluidas necesidades contrapuestas como el deseo de bienes escasos. ¿Por qué llamar a esos principios «derechos naturales»? La respuesta es que son reivindicaciones derivadas de necesidades dictadas por la naturaleza objetiva del hombre y de la realidad.

¿Cómo se aplica el principio de los derechos como mecanismos de resolución de problemas a los derechos específicos? Consideremos el derecho natural conocido como libertad de expresión.

Los seres humanos valoran la sociedad porque les proporciona grandes beneficios, no sólo bienes materiales y sustento emocional, sino también información y conocimientos, ambos necesarios para la vida. La información útil puede ser extremadamente difícil de obtener, ya que la verdad, falsedad o utilidad de las ideas no es tan intuitivamente obvia como la madurez o podredumbre de una manzana. La historia está repleta de ideas absurdas que finalmente resultaron ser ciertas.

La obtención de conocimientos se hace más difícil por el hecho de que nadie tiene el monopolio de la verdad o la perspicacia. Y nadie sabe hasta qué punto puede resultar útil una idea concreta. Por ejemplo, cuando los matemáticos inventaron el número imaginario i, la raíz cuadrada de -1, estaban encantados con esta construcción totalmente abstracta. Los ingenieros eléctricos también estaban encantados. Poco sospechaban los matemáticos que el concepto era la herramienta que faltaba y de valor incalculable para describir cómo fluyen las corrientes alternas a través de un circuito. La utilidad de cualquier idea sólo puede juzgarse con referencia al propósito único y subjetivo del usuario.

Dado que la información y el conocimiento son necesarios para la vida, la pregunta es: ¿cómo pueden los seres humanos maximizar las posibilidades de obtener este bien de supervivencia? Una alternativa es permitir que sólo circulen afirmaciones y argumentos verdaderos o válidos. Pero esto presupone una entidad absolutamente imparcial y omnisciente que regularía este flujo. También presupone una conciencia divina del uso que se dará a cada idea.

En ausencia de tal entidad, la mejor solución al problema de maximizar la información es dejar que toda la información fluya. Que todos los seres humanos tengan derecho a hablar para que pueda juzgarse el valor de sus palabras. De este modo, la libertad de expresión se convierte en un principio de resolución. Aunque ciertamente la libertad de expresión no garantiza la verdad, las posibilidades de obtener buena información son mayores en una sociedad que respeta la libertad de expresión que en una que censura.

Se pueden esgrimir argumentos similares para los demás derechos naturales específicos.

Casos de refutación

Siempre que se propone una teoría, rápidamente aparecen casos que la refutan. Si los derechos naturales son dispositivos de resolución de problemas que son necesarios por el estado de naturaleza, se preguntará, ¿qué pasa con aquellos conflictos que no pueden resolverse de esta manera? ¿No invalidan la teoría?

La respuesta es no. El planteamiento expuesto postula los derechos naturales no como verdades morales, sino como herramientas sociales para resolver el problema de las necesidades y los conflictos humanos. Para que esta teoría quede «demostrada» -es decir, para que los derechos naturales se consideren principios deseables- sólo es necesario demostrar que son más eficaces que cualquier otro sistema competidor de dispositivos de resolución de problemas.

No obstante, no debemos ignorar los casos de refutación. En general, los tipos de conflictos que son inmunes a la resolución mediante derechos naturales se dividen en dos grandes categorías: dilemas morales y situaciones de emergencia.

La primera categoría -los dilemas morales- es la más común en los libros de texto de ética o la que plantean los profesores que quieren desconcertar a sus alumnos con un supuesto problema moral profundo. El dilema planteado suele consistir en una situación parecida a la siguiente: pulsando un botón mágico, se pueden eliminar todas las enfermedades cardíacas del mundo. Pero al hacerlo, causará la muerte de un desconocido inocente. La pregunta es: moralmente, ¿deberías apretar el botón? El conflicto aquí es que para que mucha gente viva, debes matar a un inocente. Esto es casi una definición de un dilema del estado de la naturaleza: la vida de una persona necesita la muerte de otra.

Tales rompecabezas no son en absoluto problemas morales profundos: son juegos de manos filosóficos. Para tomarse en serio la hipótesis de apretar botones, habría que habitar un universo tan distinto del nuestro que el código moral no se pareciera ni remotamente al actual. Al fin y al cabo, tu moralidad se ha construido sobre las realidades tal y como las conoces. Has derivado un código de comportamiento basado en ciertas suposiciones sobre la naturaleza del universo y tu propia naturaleza como ser humano. Estas suposiciones no incluían un botón mágico que causa tanto curas milagrosas a nivel global como muertes instantáneas inexplicables. Si el universo funcionara según principios que incluyeran botones mágicos, sin duda tendrías un código de conducta totalmente distinto del que tienes ahora.

Si los derechos naturales son herramientas para abordar las realidades de nuestro universo y nuestra naturaleza, entonces cambiar las realidades que determinaron el contenido de los derechos reducirá, por supuesto, su utilidad o los hará irrelevantes. Rechazar los derechos naturales por estos motivos es como declarar que un martillo es inútil porque no puede darle forma al agua.

En esencia, este tipo de dilemas morales son desconcertantes no porque constituyan problemas morales, sino porque constituyen problemas metafísicos. El dilema moral sugerido -si es que lo es- sólo existiría en otro universo que se rigiera por reglas inaplicables al nuestro.

La segunda categoría de casos refutables no es tan fácil de descartar. Se trata de casos de emergencia en los que la vida de un ser humano requiere literalmente la muerte de otro. El caso de emergencia más famoso es, sin duda, el ejemplo del bote salvavidas: dos hombres se encuentran a la deriva en un bote salvavidas sin provisiones y, a menos que uno de ellos canibalice al otro, ambos morirán de inanición. Estoy totalmente de acuerdo en que, en estas circunstancias, los derechos naturales serán probablemente ineficaces como herramienta de resolución.

Sin embargo, hay que sopesar dos puntos en relación con los casos de emergencia. En primer lugar, estos escenarios suponen un reto extraordinario para cualquier sistema de organización social. Ningún sistema ofrece una respuesta que permita que ambos hombres vivan; ningún sistema ofrece una resolución que evite la muerte de alguien. Como tal, la verdadera cuestión no es si los derechos naturales pueden resolver una situación de bote salvavidas, sino si los derechos naturales abordan la situación mejor o peor que los sistemas competidores. Francamente, creo que todos los sistemas de resolución social fallan por igual en este punto.

En segundo lugar, los verdaderos casos de emergencia, en los que tu vida requiere la muerte de otra persona, constituyen un porcentaje minúsculo de los conflictos sociales que encontrarás a lo largo de tu vida. De hecho, la mayoría de nosotros nunca nos encontraremos en una situación de bote salvavidas. No tiene sentido aceptar o rechazar las herramientas sociales de la vida cotidiana en función de lo bien que aborden emergencias altamente improbables que probablemente nunca ocurrirán.

Conclusión

Los derechos naturales no son sólo instrumentos para resolver problemas. También son principios morales que pueden defenderse racionalmente. No veo ninguna tensión en mantener ambos puntos de vista uno al lado del otro. De hecho, si una teoría es verdadera, o universalmente aplicable, sería sorprendente descubrir que sólo hay una forma útil de enfocarla. Muchos caminos intelectuales deberían llevar en la misma dirección.

La concepción de los principios sociales como dispositivos moralmente neutros para la resolución de problemas sólo pretende explorar los aspectos más prácticos de los derechos naturales y ofrecer nuevas respuestas a viejas críticas, como la encarnada en los argumentos hobbesianos sobre el estado de la naturaleza.