El orden espontáneo y la insuficiencia del conocimiento humano.

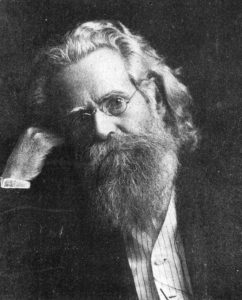

A lo largo de la mayor parte de la historia intelectual, se ha considerado que la sociedad es el resultado del diseño de alguien. En su libro Derecho, legislación y libertad, el teórico social F. A. Hayek se refirió a esta postura como «racionalismo constructivista» y la combatió enérgicamente. En su conferencia en memoria del Premio Nobel de 1974, titulada «La pretensión del conocimiento», Hayek expresó una visión diferente de cómo se desarrollaba la sociedad:

El reconocimiento de los límites insuperables de su conocimiento debería enseñar al estudioso de la sociedad una lección de humildad que le protegiera de convertirse en cómplice del esfuerzo fatal de los hombres por controlar la sociedad, un esfuerzo que no sólo le convierte en tirano de sus semejantes, sino que puede convertirle en el destructor de una civilización que ningún cerebro ha diseñado, sino que ha crecido gracias al esfuerzo libre de millones de individuos.

Hayek se oponía a cualquier intento de diseñar -es decir, de planificar y coordinar centralmente- la estructura de la sociedad. Creía que esa ingeniería destruía la sociedad en lugar de crearla, que era el resultado de la acción humana pero no de su diseño. Junto con el economista austriaco Ludwig von Mises, Hayek aportó las que posiblemente sean las mejores críticas a las teorías y políticas «constructivistas» que han ido ganando popularidad durante el siglo XX.

Tanto Hayek como Mises habían sido testigos de la devastación del liberalismo clásico por dos guerras mundiales, pero sobre todo por la Primera Guerra Mundial. Los gobiernos en tiempos de guerra habían impuesto un control centralizado sobre el sector privado para garantizar un flujo continuo de armamento y otros bienes considerados necesarios para la victoria. Los gobiernos habían inflado sus reservas monetarias para pagar los enormes despliegues militares. Y la guerra había estrangulado el flujo del libre comercio que los liberales clásicos consideraban un requisito previo para la paz, la prosperidad y la libertad. En resumen, tanto Hayek como Mises habían visto cómo el estatismo del siglo XX sustituía al liberalismo clásico del siglo XIX.

Si la guerra es la salud del Estado, como declaró el individualista estadounidense Randolph Bourne, entonces Hayek y Mises fueron testigos del impacto de un corolario obvio: a saber, que la guerra es la muerte de la libertad individual. Y la ingeniería social fue un mecanismo clave a través del cual se destruyó esa libertad. De hecho, una de las primeras obras de Mises, Nación, Estado y Economía (1919), analizaba las desastrosas consecuencias de la planificación central iniciada por la Primera Guerra Mundial.

Pero Hayek y Mises no sólo se opusieron a la ingeniería social por motivos utilitaristas. Independientemente, cada uno de ellos desarrolló complejos y sofisticados sistemas de teoría social para explicar cómo evolucionaban naturalmente las instituciones de la sociedad. Sostenían que las instituciones de una sociedad sana eran el resultado colectivo y no intencionado de la acción humana. Los fenómenos sociales complejos -como el derecho, el lenguaje y el dinero- eran sobre todo consecuencias imprevistas de las interacciones individuales. Por ejemplo, ningún comité o autoridad central decidió inventar el habla humana, y mucho menos diseñar una lengua tan complicada como el inglés. Actuando únicamente para conseguir sus propios fines, los individuos empezaron a emitir sonidos para facilitar la obtención de lo que querían de otras personas. Así pues, el habla fue el resultado de la acción humana, pero no de su diseño, y evolucionó de forma natural hacia el lenguaje. Puede que la evolución no se produjera con eficacia científica, pero fue lo suficientemente eficaz como para permitir el desarrollo de la civilización. La eficiencia de los programas gubernamentales se resiente en comparación.

Sin embargo, los constructivistas sostenían que una sociedad no planificada es derrochadora y caótica. Con conocimientos suficientes, podrían diseñar una sociedad perfectamente eficiente. Ya no habría excedentes ni escasez. Los mercados bursátiles no se desplomarían y las divisas no fluctuarían. Tal vez incluso se podría diseñar la sociedad de modo que sus miembros caminaran al unísono hacia los objetivos sociales deseables, igual que habían marchado juntos hacia la victoria en tiempos de guerra.

Hayek afirmó sin rodeos que el conocimiento que buscaban los constructivistas era inalcanzable. No era posible planificar la dinámica del mañana basándose en cómo actuaba la gente ayer. Las personas son imprevisibles. Los seres humanos eran fundamentalmente diferentes de los objetos físicos examinados por las ciencias duras. Un científico puede aprender todo lo que necesita saber sobre el movimiento de un objeto y sus conocimientos no cambian necesariamente con el tiempo. Pero los seres humanos actuaban en función de factores psicológicos y motivaciones ocultas, a menudo incluso para ellos mismos. La sociedad no está formada por objetos que puedan clasificarse y obedecer las leyes de la ciencia. La sociedad está formada por individuos erráticos e impredecibles.

Mises planteó una cuestión similar en relación con la teoría monetaria. Demostró que incluso la herramienta aparentemente objetiva del cálculo monetario -el tipo de cálculo que la gente utiliza informalmente para decidir, por ejemplo, si pide un aumento- es ineficaz para una planificación social más amplia. En el mejor de los casos, los precios eran un registro histórico; el precio del pan es un precio pasado, aunque el pasado fuera muy reciente. Esta información podría anticipar cuál podría ser el precio del pan mañana, pero no predecir nada. Una escasez de pan podría disparar el precio. Además, utilizar el ayer para diseñar el mañana va en contra de un principio fundamental de la acción humana: el principio del cambio inevitable.

En Human Action: A Treatise on Economics (1949), Mises comentaba: «La acción humana origina el cambio. En la medida en que hay acción humana no hay estabilidad, sino alteración incesante. . . . Los precios del mercado son hechos históricos que expresan un estado de cosas que prevaleció en un instante definido del proceso histórico irreversible. . . . En el estado imaginario -y, por supuesto, irrealizable- de rigidez y estabilidad no hay cambios que medir. En el mundo real del cambio permanente no hay puntos fijos. . . .»

Desde Nación, Estado y Economía hasta su obra magna, La acción humana, Mises argumentó elocuentemente contra la posibilidad de adquirir conocimientos suficientes para diseñar la sociedad. Igualmente, en la obra de Hayek El orden sensorial: An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology (1952, pero aparentemente basada en trabajos suyos de 1919 y 1920) hasta su mucho más popular The Road to Serfdom (1944), integró campos tan diversos como la epistemología y la economía para formar una teoría social que negaba toda validez a la planificación central.

A lo largo de la obra de estos teóricos, surgen una y otra vez dos conceptos estrechamente relacionados: el individualismo metodológico y el orden espontáneo. Estos conceptos son clave para entender por qué Hayek y Mises rechazaron tan rotundamente la ingeniería social.

Individualismo metodológico

En Human Action, Mises ofreció una descripción de lo que llamó «El principio del individualismo metodológico»: «Primero debemos darnos cuenta de que todas las acciones son realizadas por individuos. . . . Si escudriñamos el significado de las diversas acciones realizadas por los individuos, necesariamente debemos aprender todo sobre las acciones de los conjuntos colectivos. Porque un colectivo social no tiene existencia ni realidad fuera de las acciones de los miembros individuales».

Mises afirmaba que los conjuntos colectivos -como «la familia» o «la sociedad»- no eran más que la suma de los miembros individuales que los componían. Tales conjuntos eran abstracciones útiles para indicar la interacción de las personas en un contexto específico. «Familia» indica un conjunto de interacciones, “club de bridge” otro.

Al reducir el funcionamiento del grupo a su elemento más básico -los actos de los individuos- Mises no negaba la importancia de los conjuntos colectivos. Todo lo contrario. Mises explicó: «El individualismo metodológico, lejos de cuestionar la importancia de tales conjuntos colectivos, considera que una de sus principales tareas es describir y analizar su devenir y su desaparición, sus estructuras cambiantes y su funcionamiento. Y elige el único método apto para resolver satisfactoriamente este problema».

En otras palabras, el individualismo metodológico era una poderosa herramienta analítica que podía utilizarse para descubrir los principios sobre los que interactuaba un grupo de personas. Era el mejor método para comprender la sociedad.

La insistencia de Mises en el individualismo metodológico no surgió en el vacío, sino como respuesta a la teoría del holismo social que se había popularizado a principios del siglo XX. Los holistas sociales afirmaban que los conjuntos colectivos tenían una existencia mucho mayor que la suma de sus partes individuales. Establecían paralelismos entre la biología y la sociología. Afirmaban que, al igual que para describir un organismo biológico complejo se necesitaban principios explicativos de mayor nivel que los utilizados para explicar las moléculas que lo componen, lo mismo ocurría con la sociedad humana. En una sociedad surgen nuevos principios y características totalmente distintos de los que se aplican a los individuos. En otras palabras, había reglas que sólo se aplicaban a los conjuntos colectivos y no a los miembros individuales. Además, estas reglas emergentes funcionaban según criterios científicos y respondían a métodos de planificación.

El individuo como abstracción

Con el auge del marxismo, los partidarios del individualismo metodológico fueron acusados a menudo de «atomismo» o reduccionismo. Los marxistas llegaron a afirmar que era el individuo, y no la sociedad, la verdadera abstracción. En su forma extrema, estos holistas sociales incluso negaban que el individuo existiera sin la sociedad. Como observó Mises: «La noción de individuo, dicen los críticos, es una abstracción vacía. El hombre real es siempre necesariamente miembro de un todo social».

Karl Marx argumentó este punto utilizando una especie de ejemplo de Robinson Crusoe. Marx sostenía que un individuo que creciera aislado en una isla desierta no sería un ser humano. El quid de su argumento era que los seres humanos son organismos sociales -construcciones sociales, si se quiere- que no pueden ser sacados de su contexto definitorio y seguir siendo seres humanos. El Robinson Crusoe adulto era claramente un ser humano, pero su humanidad era el resultado de una historia previa de socialización. El lenguaje, el pensamiento, el arte, todo lo que hacía humano a Crusoe era el resultado de su vida en comunidad. Invirtiendo la lógica misesiana, Marx afirmaba que el todo colectivo llamado «sociedad» creaba a sus miembros individuales, que sólo podían ser comprendidos examinando las reglas de esa sociedad. Marx dio un paso más y trató de extender los principios y la metodología de las ciencias duras -como la previsibilidad y el control- a la sociedad.

Los liberales clásicos replicaron que una persona criada en el más absoluto aislamiento seguiría siendo un ser humano. Por ejemplo, tendría una escala de preferencias y actuaría para conseguir primero la más alta. Es cierto que, sin interacción social, las principales potencialidades de la humanidad de la persona nunca se desarrollarían ni se expresarían. Por ejemplo, no habría motivo para desarrollar habilidades lingüísticas ni posibilidad de convertirse en padre. Sin embargo, si se rescatara al individuo aislado y se le integrara en la sociedad, podrían surgir sus potencialidades no expresadas. Pero las características que desarrollara surgirían de su propio potencial inherente como ser humano y serían el resultado de las interacciones individuales que experimentara. Las características no surgirían porque un todo colectivo llamado «sociedad» las definiera como tales.

Los liberales clásicos no discutían la afirmación de que los grupos tenían una dinámica acumulativa diferente de la dinámica del hombre aislado. Al fin y al cabo, sólo en sociedad surgían los intercambios intelectuales y económicos. Pero creían que las diferencias podían explicarse descomponiendo la dinámica del grupo en las intrincadas interacciones de los individuos que lo componían. Por ejemplo, todo en una conversación podía descomponerse en las declaraciones, el lenguaje corporal y otras acciones de los individuos implicados. Nada de la conversación requería más principios de explicación.

Este enfoque metodológico funcionó incluso en el análisis de conjuntos colectivos extremadamente complejos como «el Estado». Todo lo que el Estado hacía o era podía reducirse a acciones individuales. Como explicó Mises: «El verdugo, no el Estado, ejecuta a un criminal. Es el sentido de los afectados el que discierne en la acción del verdugo una acción del estado». Las personas que observan al verdugo ven al Estado en acción sólo porque una abstracción conocida como «el Estado» proporciona un contexto para su acción. Del mismo modo, la gente nunca ve ni oye realmente una conversación de grupo. Todo lo que ven u oyen son individuos hablando, y etiquetamos la suma de su intercambio como «conversación de grupo».

El individualismo metodológico tuvo profundas implicaciones para la teoría de la ingeniería social. Si los conjuntos colectivos eran un «proceso mental» dentro de los individuos y no entidades concretas con existencia independiente, entonces no tenía sentido afirmar que había reglas y características únicas que se aplicaban a los colectivos y no a los individuos. El individualismo metodológico sacó a los conjuntos colectivos de un ámbito objetivo regido por principios científicos y los devolvió al ámbito subjetivo del juicio y las preferencias humanas. En lugar de poder diseñar instituciones sociales, como los bancos, para que funcionaran según principios científicos, los ingenieros sociales se vieron reducidos a regular a los individuos. Se dedicaban a planificar cómo los seres humanos expresarían sus preferencias en el futuro, un conocimiento que los propios individuos rara vez poseían.

Y, sin embargo, sigue planteándose una pregunta. Sin planificación, ¿cómo puede mejorar la sociedad? Parte de la respuesta se encuentra en el segundo concepto que recorre toda la obra de Hayek y Mises.

El orden espontáneo

Durante el siglo XVIII, teóricos como Adam Smith empezaron a examinar el impacto que tenían en la sociedad las consecuencias imprevistas de la acción humana. Se trataba de las consecuencias colectivas que se acumulaban como resultado de que las personas persiguieran sus propios intereses individuales. Por ejemplo, si veinte personas recorrieran la distancia más corta a través de un campo, se establecería un tosco camino a través del campo. Pero forjar el camino sería una consecuencia involuntaria del objetivo consciente de cada persona: llegar rápidamente al otro lado.

Smith llegó a creer que la sociedad y sus instituciones podían entenderse mejor haciendo referencia a esas consecuencias imprevistas. Pensemos en el precio del pan de ayer. Nadie legisló lo que usted estaba dispuesto a pagar ayer por el pan. Ese precio es el resultado de factores tan impredecibles como el valor que usted le daba al pan hace veinticuatro horas. La institución social del precio, por tanto, se había establecido espontáneamente. También se autocorregía; es decir, el precio fluctuaba espontánea y rápidamente para reflejar factores cambiantes, como la disponibilidad de pan. Y como esos cambios eran impredecibles, sólo una respuesta espontánea -no planificada de antemano- podía responder adecuadamente.

Ningún escritor contemporáneo ha explorado la idea de instituciones sociales espontáneas y autocorrectivas con mayor profundidad que Hayek. En su ensayo «Principios de un orden social liberal», Hayek abordó una objeción que encontraba a menudo. Escribió: «Gran parte de la oposición a un sistema de libertad bajo leyes generales surge de la incapacidad de concebir una coordinación eficaz de las actividades humanas sin una organización deliberada por parte de una inteligencia dominante» (Studies in Philosophy, Politics and Society, 1960).

Para los holistas sociales, «orden» y «eficacia» eran conceptos que parecían ir unidos. Mises y Hayek estaban de acuerdo, pero utilizaban una definición diferente de «orden». Para los holistas sociales, la palabra parecía evocar visiones casi militares de la sociedad marchando hombro con hombro hacia un objetivo común. Se materializaba en planes quinquenales que reducían el funcionamiento de la sociedad a ecuaciones matemáticas. Por el contrario, el orden propugnado por Mises y Hayek era un orden espontáneo en el que los individuos perseguían sus propios intereses diversos sin la coordinación de una autoridad central.

¿Qué aspecto tiene ese orden? Un ejemplo clásico es la Bolsa de Nueva York, que se creó como un lugar en el que se podían comprar y vender acciones de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Éstos eran establecidos por grupos de personas que seguían sus propias preferencias de una manera parecida al caos. Al gritar en la sala que estaba dispuesto a comprar acciones ABC a un precio X, un operador no pretendía otra cosa que satisfacer las preferencias de su cliente. Pero una consecuencia imprevista de su acción fue el establecimiento de un precio global para las acciones ABC.

El orden espontáneo puede parecerse al caos. En palabras de Hayek, es el tipo de orden «cuya justificación en el instante concreto puede no ser reconocible, y que . . . a menudo parecerá ininteligible e irracional» («Individualismo verdadero y falso» en Individualismo y orden económico, 1948). Irónicamente, este parecido con el caos puede indicar un aspecto de por qué el orden espontáneo es eficiente. Al fin y al cabo, las circunstancias cambiantes a las que responde este tipo de orden no tienen un orden lógico o predecible. Del mismo modo que el parqué de una bolsa no puede regirse por las normas de etiqueta de Miss Manners, una sociedad dinámica requiere instituciones con fluidez.

De hecho, la principal ventaja de un sistema descentralizado de toma de decisiones bien puede ser su capacidad para ajustarse constante y rápidamente a unas circunstancias cambiantes. Mientras que la ingeniería social exige un futuro estable y un conocimiento divino del presente, el orden espontáneo reconoce y encarna la inevitabilidad del cambio y la insuficiencia del conocimiento humano.

Un individuo sabe todo lo que es posible saber sobre sus propias preferencias y actos futuros. Cuanto más nos alejamos del individuo, menos fiables son los datos y menos perfectas las consecuencias de la toma de decisiones.

Divergencia respecto a un punto común

Hay un sentido en el que tanto Hayek como Mises basaron sus argumentos a favor de la libertad individual en la ignorancia humana. En La Constitución de la Libertad (1960), Hayek reconoce que la necesidad de la libertad «descansa principalmente en el reconocimiento de la inevitable ignorancia de todos nosotros respecto a gran parte de los factores de los que depende la consecución de nuestros fines y nuestro bienestar». Irónicamente, los constructivistas defienden prácticamente el mismo argumento: los seres humanos no son naturalmente perfectos, por lo que la sociedad debe ser diseñada y concebida. A partir de un punto de acuerdo común -a saber, la insuficiencia del conocimiento humano- ambos bandos llegan a conclusiones diametralmente opuestas.