Las definiciones pueden cambiar drásticamente según el enfoque teórico del ponente

Dos de los conceptos más importantes en cualquier debate sobre la libertad son el Estado y la sociedad. Pero a menudo no está nada claro lo que una persona determinada entiende por esos términos. Parte de la confusión proviene del hecho de que las definiciones pueden cambiar drásticamente dependiendo del enfoque teórico del orador. Prácticamente todos los individualistas están de acuerdo en que hay que distinguir entre Estado y sociedad. Pero dónde exactamente debe trazarse la línea ha sido objeto de un activo debate, al menos desde los escritos del liberal clásico inglés del siglo XVII John Locke.

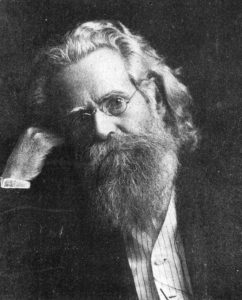

El sociólogo alemán Franz Oppenheimer encabezó un análisis de estos términos clave en su obra clásica, El Estado (1914). Oppenheimer definió el Estado como «esa suma de privilegios y posiciones dominantes que se originan en el poder extraeconómico». Definió la sociedad como «la totalidad de conceptos de todas las relaciones e instituciones puramente naturales entre hombre y hombre»[1] Contrastó lo que denominó «los medios políticos» con «los medios económicos» de adquirir riqueza o poder. El Estado utiliza los medios políticos -es decir, la fuerza- para saquear y explotar a la sociedad, que utiliza los medios económicos -es decir, la cooperación-. Así, para Oppenheimer, el Estado era el enemigo de la sociedad.

El individualista estadounidense Albert Jay Nock fue uno de los principales difusores del pensamiento de Oppenheimer en Estados Unidos. Plasmó el sentimiento de su mentor en un libro titulado Nuestro enemigo, el Estado (1935). Nock escribió: «Tomando el Estado dondequiera que se encuentre, golpeando en su historia en cualquier punto, uno no ve manera de diferenciar las actividades de sus fundadores, administradores y beneficiarios de las de una clase criminal profesional»[2] En este punto de su argumento, sin embargo, Nock introdujo un tercer concepto en su discusión sobre la libertad: el gobierno. El gobierno de Nock es un organismo que protege los derechos individuales dentro de la sociedad, presumiblemente a cambio de una retribución, como la que representa un tipo impositivo razonable.

Nock no era el único que distinguía entre el gobierno y el Estado: la novelista y filósofa Ayn Rand también defendía el concepto de un gobierno limitado que funcionara como un vigilante nocturno, protegiendo discretamente la persona y la propiedad de sus clientes. De hecho, el propio Oppenheimer dejó la puerta abierta a una agencia distinta llamada gobierno cuando declaró, en el párrafo final de la introducción a El Estado, «Otros pueden llamar “Estado” a cualquier forma de liderazgo y gobierno o a cualquier otro ideal. Eso es una cuestión de estilo personal”[3].

El filósofo contemporáneo Tibor Machan ofrece una distinción definitoria entre Estado y gobierno. El Estado es una reivindicación jurisdiccional de soberanía territorial que persiste en el tiempo. El gobierno es la agencia real que actúa para llevar a cabo los decretos del estado. Así, el gobierno puede cambiar de republicano a demócrata, pero el estado sigue siendo el mismo. Tanto si Reagan como Clinton ocupan la Casa Blanca, cada uno representaría al mismo Estado, que deriva su legitimidad de la Revolución Americana y de la ratificación de la Constitución de Estados Unidos.

Voces más radicales dentro de la tradición individualista, como el economista Murray Rothbard, no establecían tal distinción entre Estado y gobierno. O, si los consideraban entidades técnicamente separadas, estos anarquistas individualistas solían condenar a ambos como invasores. Se hacían una pregunta inquietante: ¿cómo puede cualquier agencia o institución reclamar legítimamente la jurisdicción monopolística sobre un servicio a clientes que no desean suscribirse a él? O, si el gobierno presta un servicio, como un vigilante nocturno, ¿puede llevarse su negocio a otra parte?

El debate sobre la libertad individual vuelve inevitablemente a cómo se definen los conceptos clave de Estado, sociedad y gobierno. Y al buscar esas definiciones, un hecho se hace rápidamente evidente. Son algo más que una cuestión de estilo personal, al contrario que Oppenheimer: implican profundos desacuerdos ideológicos e históricos con implicaciones igualmente profundas.

¿Qué son el Estado y la sociedad?

El Estado es una abstracción, y hay que tener cuidado de no concretarlo demasiado. Lo mismo puede decirse de la sociedad. El enfoque analítico adoptado tradicionalmente por los liberales clásicos se denomina individualismo metodológico. Este enfoque afirma que sólo existen individuos, y que las instituciones -como la familia, la iglesia y el Estado- son el resultado de individuos que interactúan entre sí de determinadas maneras y pueden analizarse en términos de tales individuos. La sociedad es la abreviatura de la suma de todas las instituciones voluntarias o naturales.

El Estado ha surgido muchas veces y de muchas formas a lo largo de la historia de la humanidad. A veces ha sido alabado como la expresión ideal de la sociedad, como en la República de Platón. En otras ocasiones, ha sido criticado como un parásito vicioso que cabalga a lomos de la sociedad, como en Por una nueva libertad (1978) de Rothbard. Con tal división de actitudes, el reto para los pensadores políticos es discernir los puntos en común que existen entre todos los Estados con el fin de obtener una definición del Estado.

Históricamente, cuando los pensadores políticos han intentado descubrir la naturaleza esencial del Estado y si tiene legitimidad, han buscado respuestas en los orígenes de esa institución. En general, existen cuatro teorías básicas y algo superpuestas sobre cómo se originó el Estado. Cada teoría tiene diferentes implicaciones para su relación con la sociedad. La primera teoría es sobrenatural y afirma que el Estado, o al menos un determinado gobernante, existe por voluntad de Dios. Esta teoría da lugar a la teocracia y al derecho divino de los reyes. Según esta teoría, los miembros de la sociedad -que presumiblemente también han sido colocados por Dios en sus puestos- guardan cierto grado de lealtad incluso a un Estado abusivo.

La segunda teoría intenta fundamentar el Estado en términos más naturalistas. Afirma que el Estado -como la familia- es una institución casi espontánea que evoluciona de forma natural a partir del acto de comunidad. Dado que los individuos y sus bienes requieren protección, surge de forma natural una institución superior que actúa como policía y árbitro final de las disputas. Según esta teoría, ninguna línea dura distingue necesariamente al Estado de la sociedad; ambos están comprometidos en una empresa cooperativa.

La tercera y la cuarta teoría implican un conflicto. La tercera teoría afirma que el Estado surge debido a una guerra interna dentro de la sociedad. Karl Marx popularizó este punto de vista al analizar el Estado como una agencia de la guerra de clases mediante la cual los capitalistas controlan a los trabajadores. Para Marx, el Estado es la expresión y el protector de un segmento de la sociedad a expensas de otro segmento[4].

La cuarta teoría se centra en los conflictos externos y sostiene que el Estado surgió como resultado de la conquista de una tribu por otra.

Dentro del liberalismo clásico, dos teorías sobre el origen del Estado han luchado por el predominio: la teoría naturalista, o del consentimiento, según la cual el Estado evoluciona a partir de la sociedad; y la teoría de la conquista, según la cual el Estado puede considerarse un acto de guerra continuado cometido contra la sociedad por un grupo separado. No se trata de meras suposiciones históricas. Son enfoques analíticos destinados a cuestionar o confirmar la legitimidad del Estado. Si el Estado requiere en su propia génesis la violación masiva de los derechos humanos, resulta mucho más difícil justificar éticamente la institución que si surgiera de un acuerdo masivo.

Por lo tanto, el siguiente debate no sólo trata sobre el origen histórico del Estado, sino que también aborda su posible fundamentación en la ética.

La teoría del consentimiento del Estado

Los Dos Tratados de Gobierno de John Locke son un documento fundamental en la historia del individualismo. En su Segundo Tratado, como observó Karen Vaughn, «Locke argumenta a favor de los derechos naturales individuales, el gobierno limitado que depende del consentimiento de los gobernados, la separación de poderes dentro del gobierno y, lo que es más radical, el derecho de las personas dentro de la sociedad a deponer a los gobernantes que no cumplen su parte del contrato social»[5] La obra de Locke, de la que se inspiraron en gran medida las revoluciones francesa y estadounidense, sigue siendo la piedra de toque de la teoría del consentimiento dentro de la tradición liberal clásica.

Locke creía que Dios había dado el mundo a todos los hombres en común, y justificó la propiedad privada -la apropiación de un bien común para uso personal- argumentando que cada hombre tenía un derecho de propiedad sobre su propia persona. Basándose en esta autopropiedad, Locke argumentaba,

El trabajo de su cuerpo y el trabajo de sus manos, podemos decir, son propiamente suyos. Por lo tanto, todo lo que saca del estado en que la naturaleza lo ha provisto y dejado, lo ha mezclado con su trabajo y le ha dado algo que es suyo, y por lo tanto lo convierte en su propiedad.[6]

La necesidad de proteger la propiedad de «la vida, la libertad y el patrimonio» llevó a los hombres a formar un gobierno. En otras palabras, la institución surgió como un escudo contra los conflictos que se producen naturalmente cuando los individuos acumulan propiedades en un mundo de recursos escasos. Mediante un contrato social explícito, los hombres cedieron al Estado el derecho a dirimir sus propias disputas. Por su parte, el Estado se comprometía a gobernar para garantizar el derecho de los hombres a su propiedad, por ejemplo, mediante leyes sucesorias. Así pues, podría decirse que la existencia de la propiedad privada es una causa del Estado, o gobierno, lockeano.

En el Segundo Tratado, Locke intentó contrarrestar algunos de los argumentos del filósofo inglés del siglo XVII Thomas Hobbes, quien también creía que el Estado, o mancomunidad, surgía a través de lo que él llamaba «pactos mutuos» destinados a someter la tendencia natural del hombre a la guerra constante. En particular, Locke rechazó el argumento hobbesiano de que el consentimiento inicial al Estado prestado por individuos libres podía vincular a sus hijos y a las generaciones sucesivas. En su lugar, Locke desarrolló una doctrina del consentimiento tácito, que vinculaba incluso a las personas que no daban su consentimiento explícito al gobierno. En esencia, se decía que cada persona que vivía en una comunidad y aceptaba sus beneficios aceptaba tácitamente las normas por las que se regía esa comunidad.

Siempre era posible retirar ese consentimiento tácito. Un hombre podía renunciar a su «propiedad» y abandonar la comunidad, volviendo así a un estado de naturaleza en relación con ella. Sin embargo, mientras ocupara tierras sobre las que el gobierno tuviera jurisdicción, aceptaba tácitamente esa jurisdicción. Después de todo, argumentaría Locke, el «buen título» de cualquier propiedad que una persona herede procede del gobierno que ha protegido esa riqueza y ha regulado su justa transferencia a su persona. Un argumento similar podría hacerse con respecto a la riqueza acumulada a través de un contrato: el contrato sólo tenía validez debido a los beneficios reguladores proporcionados por el gobierno.

En esencia, Locke creía que no podía existir una sociedad civilizada y satisfactoria sin un gobierno que dirimiera los conflictos y proporcionara un contexto legal para la propiedad. Sólo cuando el gobierno dejaba de cumplir su parte del contrato social estaba justificado que la ciudadanía se rebelara contra él. Por lo demás, el gobierno (o el Estado) y la sociedad estaban comprometidos en un esfuerzo cooperativo.

Es objeto de debate si Locke creía realmente que alguna vez había existido un gobierno original formado con el consentimiento explícito de todas las personas sobre las que reclamaba jurisdicción. Está claro que Locke utilizó el contrato como herramienta analítica para explorar las circunstancias en las que podía justificarse el gobierno civil. Su teoría puede ser criticada o aceptada a ambos niveles.

La teoría de la conquista del Estado

La teoría de la conquista del Estado contrasta fuertemente con el modelo lockeano precedente e intenta fundamentar el Estado primitivo en hechos históricos más que en conjeturas políticas. Una expresión común de la teoría de la conquista es la siguiente: Originalmente existían tribus agrícolas que se asentaron en determinadas zonas donde pasaron a depender de la tierra. Los nómadas errantes, que tal vez eran pastores, hicieron la guerra a las tribus más sedentarias por los evidentes beneficios económicos. Al principio, los nómadas mataban y saqueaban, pero descubrieron que, a largo plazo, les convenía esclavizar a la población conquistada y exigirle tributo.

Ese es el modelo de cómo surgió la institución del Estado. Las versiones más extremas de la teoría de la conquista concluyen que todos los Estados se originan en el conflicto, no en el consentimiento. Las formas más moderadas de la teoría sostienen que la guerra desempeña un papel decisivo en la formación y el mantenimiento del Estado. Pero la guerra no es el único factor. Es una condición necesaria pero no suficiente para la aparición del Estado. Deben especificarse otras condiciones, como la incapacidad de emigrar de un pueblo conquistado.

En Our Enemy, The State, Nock defendió la teoría de la conquista del Estado sobre una base histórica. Rothbard, en Por una nueva libertad, propuso una versión modificada de la teoría, que admitía que algunos Estados podían haber evolucionado de manera diferente, pero sostenía que la teoría de la conquista era la génesis típica del Estado. Así, desde su fundación, el Estado nunca tuvo por objeto preservar la justicia, los derechos de propiedad o la paz. El móvil del Estado era y es el deseo de establecer la soberanía y lograr la riqueza mediante el uso de la fuerza. Cualquier beneficio que proporcione un Estado es tangencial y no esencial a su naturaleza.

Para defender la teoría de la conquista, tanto Nock como Rothbard se basaron en gran medida en Oppenheimer. Oppenheimer defendía lo que él llamaba «un impulso económico en el hombre». Creía que la necesidad material era la principal motivación de los seres humanos y que el progreso se producía por causas económicas, no políticas. Como ya se ha mencionado, Oppenheimer esbozó los dos medios básicos por los que los hombres satisfacen sus necesidades materiales: los medios económicos y los medios políticos.

Descubrió el origen del Estado en aquellos que deseaban satisfacer el impulso económico a través de los medios políticos. Postuló seis etapas por las que suele pasar un grupo conquistador para convertirse en Estado. En primer lugar, un grupo belicoso asalta y saquea a un grupo vulnerable. En segundo lugar, el grupo victimizado deja de resistir activamente. En respuesta, los asaltantes se limitan ahora a saquear el excedente, dejando a sus víctimas vivas y con alimentos suficientes para asegurar la producción de futuras riquezas que saquear. Con el tiempo, los dos grupos llegan a reconocer intereses mutuos, como proteger las cosechas de un tercer grupo. En tercer lugar, las víctimas ofrecen tributo a los saqueadores, eliminando la necesidad de violencia. Cuarto, los dos grupos se fusionan territorialmente. Quinto, el grupo belicoso asume el derecho a arbitrar las disputas.

Oppenheimer describió la última etapa en la que ambos grupos desarrollan el «hábito de gobernar»:

Los dos grupos, separados al principio y unidos después en un territorio, al principio se limitan a situarse uno al lado del otro, después se dispersan uno a través del otro. . . . [S]obre los lazos de las relaciones se unieron los estratos superiores e inferiores.[7]

Así, el Estado, que tiene su origen en la conquista externa, evoluciona hasta convertirse en una agencia de conquista interna continua mediante la cual un grupo -o una coalición de grupos- utiliza los medios políticos para alcanzar la riqueza y el poder a expensas de los que realmente trabajan. Desde este punto de vista, el Estado surge y se mantiene como enemigo de la sociedad.

Aunque la teoría de la conquista tiene mucha más validez histórica que la teoría del consentimiento, se sigue debatiendo qué implicaciones tiene el origen del Estado para la legitimidad de los Estados actuales.

Entendiendo bien los términos

En su sentido más amplio, el liberalismo clásico sostiene el derecho de los individuos a actuar para mantener su propia vida y felicidad. Un punto central del liberalismo clásico ha sido su oposición a que el Estado, o el gobierno, controle las actividades pacíficas de las personas. De hecho, la teoría libertaria -que puede considerarse una subcategoría del liberalismo clásico- ve la historia del pensamiento político como una lucha entre los derechos individuales y el control gubernamental. Por supuesto, el consentimiento del individuo elimina esta lucha.

La pregunta es: ¿qué hace el Estado con un individuo pacífico que rechaza sus pretensiones jurisdiccionales sobre su propiedad y su persona? Locke le diría al individuo que se marchara. Otros sostienen que conceder al Estado tal jurisdicción territorial es, en realidad, concederle la propiedad de la tierra; el individuo cuyo nombre figura en una escritura del gobierno no hace más que obtener una renta cero a cambio de obediencia. Se preguntan cómo puede el Estado adquirir tal jurisdicción monopolística simplemente a cambio de prestar un servicio, incluso el importante servicio de proteger la propiedad. Después de todo, un médico que te salva la vida no adquiere un derecho continuado y monopolístico sobre tu cuerpo.

La respuesta a la pregunta planteada anteriormente, y a otras relacionadas, bien puede estar en utilizar palabras como Estado y sociedad de una manera claramente definida y precisa.

Notas

- Franz Oppenheimer, El Estado (Nueva York: Free Life Editions, 1975 [1914]), p. xxxiii.

- Citado en la introducción de Charles Hamilton a El Estado, p. xii.

- Oppenheimer, p. xxxiii.

- La posición de Oppenheimer puede parecerse a la de Marx, pero hay al menos dos diferencias clave. En primer lugar, Oppenheimer sostenía que, independientemente de cómo evolucione el Estado, su origen se encuentra en un conflicto externo, no interno. En segundo lugar, definió las dos clases como entidades totalmente separadas: los que utilizan los medios políticos (el Estado) y los que utilizan los medios económicos (la sociedad), eliminando así la inevitabilidad del conflicto dentro de la sociedad.

- Karen I. Vaughn, «John Locke’s Theory of Property: Problems of Interpretation» Literature of Liberty, primavera de 1980, p. 5.

- John Locke, Dos tratados de gobierno, ed. Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University Press, 1960), pp. 305-06.

- Oppenheimer, p. 57.